巷でよく言われている学校教育への文句に「日本の英語教育は効率が悪い」というものがあります。

このクレームの主な根拠は、中学・高校と6年間も英語教育に時間を費やしておきながら、ほとんどの日本人が学校教育だけでは英語で話せるようにはなっていないというものです。

そんな日本の英語教育を見限って、英語運用能力を身につけさせるための効率的な方法として「子どもを中等教育から海外留学させる」というオプションを選択する家庭も少しずつ増えているようです。

詳しくは以下に紹介する内田樹のブログ記事に書かれていますが、富裕層は欧米の寄宿学校へ子供を送り、それほど富裕でもない層ではアジア諸国に家族ごと移住して子弟をインターナショナル・スクールに通わせ、父は単身日本に残って働いて送金するというかたちが選ばれているということです。

「グローバリズムと英語教育」

http://blog.tatsuru.com/2014/09/03_1101.php

「英語教育論についての再考」

http://blog.tatsuru.com/2014/09/14_1017.php

計算高い方々のこの選択が期待したような効果をさほど上げられていない実態とその理由についての解説は上のブログ記事に譲ることにして、ここではまず日本の英語教育の実態とその問題点について考えてみます。

まず、日本での英語教育は実際には何のために行われているのでしょうか。

これに対しては「実際に英語で会話するためではなく、英文を読むため、受験を通過するためにしか授業がなされていない」という批判が一般的ですし、私自身もその現状認識自体には同意できます。

私が疑問に思うのは「その現状のどこが問題なのか」ということです。

日本国民の大多数が「英語で話せるようになりたい」と切望しており、学校自身もその要求を満たすことを約束しておきながら果たせていないというのであれば確かに問題でしょう。

ですが、そもそも「英語で話せるようになりたい」と本気で望んでいる日本国民がどれだけいると言うのでしょうか。

多くの英語教育推進論者が「こうすれば英語教育は上手くいくはず」と好き勝手な提言をしていますが、当の国民自身が「英語で話せるようになりたい」と切望しない限りそれらの提言は絵に描いた餅でしかありません。

もし仮に、日本が「英語で話せないとまともな職につけず安定した生活はなかなか送れない」ような社会であれば、国民の「英語で話せるようになりたい」という欲求は自然と高まっていくと思います。

しかし、日本はまだまだ「英語なんか身に付けなくても貧困に苦しまずに生きていく選択肢はいくらでも残されている」ような比較的裕福な社会です。

現在の日本社会における英会話のスキルとは、選択可能な数多くのオプションの一つに過ぎず、生存のための必要不可欠な要素ではありません。

ですから問題があるとすれば、そのような「特に必要とされていないこと」がまるで必要不可欠なことであるかのように大袈裟に宣伝されている現状の方です。

もともと必要のないことが達成できていないからといって、それを嘆く必要などないのです。

英語教育推進論者たちは「そのうち日本も英語が話せないとまともに生きていけない社会になるんだ」としきりに脅したがりますが、日本がまだそんな社会になっていないというのはむしろ幸せなこと。

英語が話せないとまともに生きていけないような「不幸な社会」の到来に備えて先回りして準備することと、そんな「不幸な社会」を実現しないための努力をすることとでは、後者の方がはるかに優先順位が高いオプションのように感じます。

日本における英語教育も、元はと言えば「日本を英語が話せないとまともに生きていけない社会にしないため」に始められたものです。

この件に関しては内田樹が何度となく論じているので、彼のブログからその説明を抜粋してみましょう。

http://blog.tatsuru.com/2010/05/12_1857.php

植民地ではオーラル中心の語学教育を行い、読み書きには副次的な重要性しか与えない。

これは伝統的な帝国主義の言語戦略である。

理由は明らかで、うっかり子どもたちに宗主国の言語の文法規則や古典の鑑賞や、修辞法を教えてしまうと、知的資質にめぐまれた子どもたちは、いずれ植民地支配者たちがむずかしくて理解できない書物を読むようになり、彼らが読んだこともない古典の教養を披歴するようになるからである。

植民地人を便利に使役するためには宗主国の言語が理解できなくては困る。

けれども、宗主国民を知的に凌駕する人間が出てきてはもっと困る。

「文法を教えない。古典を読ませない」というのが、その要請が導く実践的結論である。

教えるのは、「会話」だけ、トピックは「現代の世俗のできごと」だけ。

それが「植民地からの収奪を最大化するための言語教育戦略」の基本である。

「会話」に限定されている限り、母語話者は好きなときに相手の話を遮って「ちちち」と指を揺らし、発音の誤りを訂正し、相手の「知的劣位」を思い知らせることができる。

「現代の世俗のできごと」にトピックを限定している限り(政治経済のような「浮世の話」や、流行の音楽や映画やスポーツやテレビ番組について語っている限り)、植民地人がどれほどトリヴィアルな知識を披歴しようと、宗主国の人間は知的威圧感を感じることがない。

しかし、どれほどたどたどしくても、自分たちが(名前を知っているだけで)読んだこともない自国の古典を原語で読み、それについてコメントできる外国人の出現にはつよい不快感を覚える。

日本の語学教育が明治以来読み書き中心であったのは、「欧米にキャッチアップ」するという国家的要請があったからである。

戦後、オーラル中心に変わったのは、「戦勝国アメリカに対して構造的に劣位にあること」が敗戦国民に求められたからである。

つまり、黒船襲来によって近代国家の脅威を知った有志たちが、日本を近代国家へと変えるために始めたのが英語などの外国語です。

近代国家の概念や科学技術を日本に取り入れるためには、外国の思想家や科学者などの著書を読んで翻訳していく必要がありました。

彼らは外国人とコミュニケーションを楽しむために語学に励んだのではありません。

日本にとって大事なことは、外国人とのおしゃべりではなく外国の書物の中にあったのです。

そうした先人の努力のおかげで、それまでの日本には存在しなかった概念が日本人のものとなりました。

現代の日本人が「社会」「歴史」「哲学」「権利」「義務」「自由」といった概念を日本語として自然に使用できるのは、「society」「history」「philosophy」「right」「duty」「liberty」を翻訳してくれた人がいたからこそ。

その意味では、英会話の能力なんかよりも英文読解能力の方が、この国にはるかに貢献してきたと言えるでしょう。

http://blog.tatsuru.com/2008/12/17_1610.php

そして現代の英語教育の実態は、英文読解が中心だった当時の面影を色濃く残しています。

敗戦国として「オーラル中心の英語教育を目指す」と言わざるをえなかった立場の中で、読解中心の英語教育をさほど変えずに来た省庁や現場の教師たちの怠慢(と呼ばれている姿勢)は、結果的に日本の実質的な植民地化を遅らせてきました。

そのおかげで残された「英語が当たり前に通用しない」という日本の言語環境は、欧米の企業にとっての非関税障壁となって日本企業を守ってきました。

国民が「日本に来たからには日本語で話せ」と言えているこの社会は、「英語なしではまともに生きていけない」ほどに植民地化された社会よりもはるかに幸せな世界です。

結果的に現在の学校現場では、外国人と話すことができる「本当の英語力」なんかよりも、日本国内で上手く立ち回るための武器としての受験英語の方が求められています。

私は、日本における英語のニーズがその程度でしかないという現状が特に問題だとは思いませんし、その実際のニーズを満たすために熱心に働いている英語教師たちが怠惰だとも無意味だとも思いません。

また、受験科目に英語が使用されているという環境があるからこそ、英語の論文や新聞やインターネットサイトから知識を獲られる日本人の数が一定数確保されています。

そのようにして獲られた知識によるメリットは、英語が読めない日本人にも現にもたらされています。

英会話を習得させられない日本の英語教育は無意味なのか。

この問いに対する私の答えはノーです。

※当ブログの主なテーマは、この世界を支配する「正しさ」という言葉のプロレスとの付き合い方。

mrbachikorn.hatenablog.com

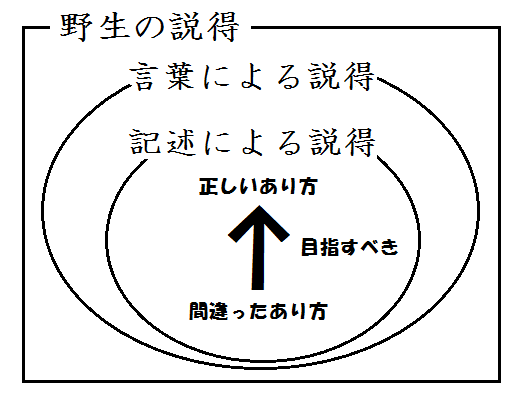

「正しさ」というゲームの最大の欠陥は、何を「正しい」とし何を「間違ってる」とするのかというルールや、その管理者たるレフェリーが、実際にはどこにも存在しないということ。

人類はこれまで数え切れないほどの論争を繰り広げてきましたが、それらのほとんどは「レフェリーの代弁者」という場を仕切る権限をめぐっての権力闘争でした。

「レフェリーの代弁者」という立場は、自分の個人的な要求でしかない主張を、まるでこの世の既成事実のように見せかけるための隠れ蓑です。

「それは正しい」とか「それは間違ってる」という言い方で裁きたがる人たちは、私はこの世のレフェリーの代弁をしているだけなんだという迫真の演技で己の発言の圧力を高めていたのです。

演技の迫力とは、演技者が役にどれだけ入り込めるかで決まるもの。

人々はいつしかレフェリーの代弁者のふりが説得のための演技であったことを忘れ、「どこかに本当の正しさがあるはず」といった物語を本気で信じこんでしまいます。

こうして人類の間には、「正しさ」という架空のレフェリーの存在をガチだと捉えてしまう、大がかりなプロレス社会が成立していきました。

以下の記事では、この「記述信仰」の実態を上のような簡単な図にまとめて解説していますので、ぜひご一読ください。 mrbachikorn.hatenablog.com