昔むかし、あるところに、七人家族が暮らしていました。

「戦後日本」と、表札が出ていました。

家族は両親と、五人のきょうだい。

「日本国憲法」「民主主義」「市場経済」「科学技術」「文化芸術」という名の、いい子たちでした。

でもある日、五人とも、養子だったことがわかります。

「キリスト教」という、よその家から貰われて来たのです。

そうか、どうりで。

ときどき、自分でもおかしいなと思うことがあったんだ。

そこできょうだいは相談して、「キリスト教」家を訪問することにしました。

本当の親に会って、自分たちがどうやって生まれたか、育てられたか、教えてもらおう。

忘れてしまった自分たちのルーツがわかったら、もっとしっかりできるような気がする……。

これは、橋爪大三郎と大澤真幸という二人の社会学者による共著「ふしぎなキリスト教」のあとがきで紹介された喩え話です。

日本はもともと一神教とはかけ離れた文化的伝統の中にあったため、多くの日本人が近代社会のさまざまなアイデアや制度や物の考え方をキリスト教由来のものとは知らずに使用しています。

こうした日本人の一神教全般への無知を埋めるためのガイドブックとして、この『ふしぎなキリスト教』は大変重宝する一冊です。

「日本人の思う八百万の神様と一神教のGodとでは何が違うか」という初歩的なところから、キリスト教が近代社会にもたらした影響まで、抜群にわかりやすくまとめてありますので、今回はその一部分を紹介してみたいと思います。

冒頭の抜粋で紹介した通り、憲法、民主主義、市場経済、科学技術、文化芸術といった近代社会の屋台骨となる概念はどれもキリスト教の土壌から派生したもの。

これらは決して、宗教と無縁の中立な価値なんかではありません。

そして、社会の基盤をこうしたキリスト教由来の価値に頼っておきながら、自らの立場の中立性の無さをほとんど自覚していないのが大多数の日本人の現状です。

その無自覚さがイスラム世界に対する素朴な偏見にも現れています。

大澤真幸は、イスラム世界での「深刻な人権侵害」を非難するときの西側諸国の口ぶりを、中立で真っ当な見方によるものだと素朴に信じてしまう日本人の迂闊さにこう疑問を呈しました。

たとえば、主権とか、人権とか、近代的な民主主義などは一般に、宗教から独立の、あるいは宗教色を脱した概念だと見なされている。

実際、イスラム世界のどこかの国が、イスラム教に忠実な制度や政策をとると、西洋をはじめとする諸国は「そんな神権政治のようなものはダメだ。人権や自由や民主主義といった世俗の価値を優先させるべきだ」と批判する。

つまり、宗教を斥けるために利用しているわけですね。

しかし、こうした宗教色を脱した概念自体がキリスト教という宗教の産物なのではないでしょうか。

この問題提起に対して橋爪大三郎は同意し、その問題の根っこが「ユダヤ法やイスラム法のような宗教法をキリスト教は持っていない」という点にあると述べます。

日本人には縁の薄いこの「宗教法」という概念を、彼らは以下のように解説しています。

ユダヤ教にとっては、律法つまり法律が重要ですよね。

でも日本人にとっては法律と宗教は別のものなので、律法とは何か、何のためにうるさい律法があるのかピンとこないのではないかと思います。

ユダヤ教の律法は、ユダヤ民族の生活ルールをひとつ残らず列挙して、それをヤハウェの命令(神との契約)だとする。

衣食住、生活歴、刑法民法商法家族法……、日常生活の一切合切が、法律なのです。

もしも日本がどこかの国に占領されて、みながニューヨークみたいなところに拉致されたとする。

百年経っても子孫が、日本人のままでいるにはどうしたらいいか。

それには、日本人の風俗習慣を、なるべくたくさん列挙する。

そして、法律にしてしまえばいいんです。

正月にはお雑煮を食べなさい。

お餅はこう切って、鶏肉と里イモとほうれん草を入れること。

夏には浴衣を着て、花火大会を見物に行くこと。

……みたいなことが、ぎっしり書いてある本をつくる。

そしてそれを、天照大神との契約にする。

これを守って暮らせば、百年経っても、いや千年経っても、日本人のままでいられるのではないか。

こういう考えで、律法はできているんですね。

モーセの律法をまとめたモーセ五書(旧約聖書の最初の五つの書物)の、たとえば『申命記』をみると、食物規制が載っている。

食べてよいもの、食べてはいけないもののリストです。

清いものは食べてよい、穢れたものは食べてはいけないと、神が決めた。

国家はあてにならない。

あてになるのはGod(ヤハウェ)だけだ。

Godとの契約を守っていれば、国家が消滅しても、また再建できる。

こういう考え方だから、政治情勢がどうあろうと、信仰が持続するんです。

イスラム教も、生活のルールを定める宗教法を持っている点では、ユダヤ教とそっくりです。

宗教法(ユダヤ法でもイスラム法でも)の伝統では、法をつくる主体(立法者)は神なんです。

Godが法をつくる。

人間も法をつくることができますけど、神の法をつくることはできないし、人間のつくる法は、神の法より下位の法。

というわけで、こうした宗教法に従うイスラム世界の人々にとって、人の手によって作られる国家の法律が神の法に準じるのは当たり前。

「人権や自由や民主主義といった世俗の価値を宗教法よりも優先すべし」といった西側諸国の介入は、彼らにとって信仰への冒涜とも受け取れるものです。

それに対してキリスト教は、ユダヤ教内にあった硬直した律法至上主義に対する批判から生まれたものです。

キリスト教から「宗教法に従う」という制度が斥けられた理由を、橋爪大三郎は以下のように噛み砕いて説明しています。

キリスト教からすると、まずノアの洪水(神の直接行動による処罰)があって、それから、契約(モーセの律法)によって人間に規範を与えた。

でも、ルール通りにできない罪をどうするかという問題になり、それが無視できないまでになったとき、イエス・キリストが現れた。

イエスが十字架で死んだりしないで、直接、最後の審判が行われたら、たぶん、ほとんどの人間は、救われない。

神は、それをしたくなかったんです。

そこで、別な計画(シナリオ)を用意した。

それによると、最初にイエスが、ただの人間(人の子)として現れて、人間の罪を背負ってみじめに死んでしまう。

そして、復活する。

そのあと、天に昇った。

天に昇ったのは、やがて再臨するため。

そのときは、本格的な神の介入になる。

イエス・キリストは人間に殺されたので、人間に復讐する資格がある。

人間は、どんな罰を受けても文句は言えない。

でも逆に、イエス・キリストには、人間を赦す資格がある。

イエス・キリストは人間として死んだので、罰はもう済んだと言える。

どちらになるかは、イエス・キリストの裁量です。

イエス・キリストが再臨する「主の日」に、最後の審判を行なう。

こういう、ワンクッションを置いた。

これが、キリスト教の考える、神の計画です。

これは、契約の更改を意味します。

モーセの律法は、効力停止になった。

神の介入によって。

イエス・キリストがこの世に生まれたのは、神の介入なのです。

これまでの、律法に従うというゲームは、ルールが変わって、今度は、神の新しい計画によって与えられたチャンスを信じる、というゲームになった。

神は、なるべく多くの人間を救おうとしている。

このままだと全員救われないので、ルールを変えてまで、人間を救おうとしている。

そういうメッセージを人間に伝えた。

ところが、このメッセージを受け取っても、それが救いのメッセージだと思う人と、思わない人がいる。

思う人は、信仰を持っていて、思わない人は、信仰を持っていないわけだな。

こうして「律法に従う」というがんじがらめのルールから解放され、「神の愛を信じる」という新しいゲームに乗り換えたキリスト教徒たちの社会では、宗教法に縛られずに世俗の法律を自由に作れるようになります。

他の一神教にはないキリスト教のこの自由さを、橋爪大三郎は以下のように説明します。

キリスト教徒がなぜ自由に法律をつくれるかというと、キリスト教会がそもそも法律をつくらないから。

初期教会は、ローマ帝国のただの任意団体で、力がなくてつくれなかった。

法律は、ローマ帝国の法律を守りましょう。

ローマ帝国はキリスト教と関係ない、異教徒の団体ですから、その法律は世俗法です。

で、ローマ帝国がなくなった。

じゃあ、ゲルマン慣習法があるから、ゲルマン慣習法を守りましょう。

イギリスのコモン・ローを守りましょう。

そういう法律が時代遅れになった。

じゃあ、自分たちで新しい法律をつくりましょう。

代表が議会に集まって、立法しましょう。

ということで、議会制民主主義が始まった。

社会が近代化できるかどうかの大きなカギは、自由に新しい法律をつくれるか、です。

キリスト教はこれができた。

たとえば、銀行をつくって、利子をとって、企業に当座預金の口座を設定して、小切手を切らせて、手形を割り引いて、みたいなことをやろうと思うと、相当に複雑な法的操作が必要になります。

ユダヤ人が考えることは、まず、これはユダヤ法に書いてあるか。

イスラム教徒が考えることは、まず、これはコルアーンに書いてあるか、スンナに書いてあるか、イスラム法的に正しいか。

キリスト教徒はそんなことは考えない。

キリスト教徒が考えるのは、まず、何をやりたいかという目的。

そして、禁止されていないかどうか。

禁止されていないことは「できる」と考える。

これに加えて、キリスト教を近代合理精神の担い手に押し上げたものはなにか。

宗教改革は、キリスト教の原則に立つなら、伝統社会の慣習も教会の慣習も、聖書に根拠をもたないならすべて無意味であるという結論を導いた。

ローマ教会は慣習の塊だったから、宗教改革のこの批判は決定的な意味をもった。

そしてこの比較的自由度の高い信仰から、従来型の慣習にとらわれず理性的に考えようとする近代科学や人権思想などが確立していきました。

橋爪大三郎の解説はこうです。

キリスト教徒ははじめ、理性のことなんかあまり考えていなかったけれど、イスラム教経由でアリストテレスをはじめギリシア哲学を受け入れてから、あらためて真剣に考えるようになった。

キリスト教徒は、理性を、宗教的な意味で再解釈したんです。

その結論は非常に重要。

キリスト教の考え方では、神は世界を創造した。

人間も創造した。

神にはその設計図があり、意図があるんです。

人間が神を理解しようと思うと、神の設計図や神の意図を理解しなければなりません。

でも、どうやって?

その可能性を与えるのが理性なんです。

『神学大全』の、ユダヤ法について書いてある「旧法」の部分をみると、法には「神の法があり、自然法があり、国王の法がある」と書いてある。

キリスト教神学の教えるところによれば、法は、神の法/自然法/国王の法(人間のつくった法、制定法のこと)と、階層構造になっている。

神の法とは、神が宇宙をつくった設計図のことです。

これは、神の言葉で神の書物に書いてあり、人間は目にできないし、理解することもできない。

ただし、一部分であれば、人間も知ることができる。

その一部分を、自然法といいます。

自然法は、神の法のうち、人間の理性によって発見できる部分です。

立法者は神で、人間はそれを発見するだけ。

理性は、人間の精神能力のうち神と同型である部分、具体的には、数学・論理学のことなんです。

人間は罪深く、限界があり、神よりずっと劣っているけれど、理性だけは、神の前に出ても恥ずかしくない。

数学の証明や論理の運びは、人間がやっても、神と同じステップを踏む。

ゆえに、自然法を発見することができる。

こう位置づけるのが、キリスト教神学です。

アリストテレスはたしかに理性を使って、自然はこうなっていると書いたけれども、それは神の設計図どおりである証拠がない。

それを、自分の理性を使って確かめてみましょう。

そうしたら、コペルニクスになり、ケプラーになり、デカルトになり、ニュートンになるでしょう。

自然現象がうまく解明できたら、今度は、社会現象についても理性を適応してみよう、となる。

そうしたら、スピノザになり、ホッブズになり、ルソーになり、ロックになり、ヒュームになり、カントになるでしょう。

ヘーゲル、マルクスにもなったりした。

これら(哲学、自然科学、社会科学)は、信仰が理性を正しいものと是認したことでスタートし、キリスト教的文脈と離れても、ときにはキリスト教に反対してまでも、理性的にふるまう理性主義を生み出した。

たとえばフランスでは、大革命のときに、カトリック教会と絶縁し、教会領を没収し、フランス共和国を樹立し、理性神を拝んだりした。

自然科学がなぜ、キリスト教、とくにプロテスタントのあいだから出てきたか。

それはすでにのべたように、まず、人間の理性に対する信頼が育まれたから。

そして、もうひとつ大事なことは、世界を神が創造したと固く信じたから。

この二つが、自然科学の車の両輪となります。

日本の神道みたいに考えれば、山には山のカミ、川には川のカミ、植物には植物の、動物には動物のカミがいるでしょう。

山に穴を掘ったり、自然の実験・観察をしようとしたりすると、カミと衝突してしまうわけです。

カミに、それはやめてくれ、と言われてしまう。

で、一神教では、神は世界を創造したあと、出ていってしまった。

世界のなかには、もうどんな神もいなくて、人間がいちばん偉い。

世界は神がつくったのだけれども、そのあとはただのモノです。

ただのモノである世界の中心で、人間が理性をもっている。

この認識から自然科学が始まる。

こんな認識が成立するのは、めったにないことなんです。

人権も、神が自然法を通じて、人びとに与えた権利という意味がある。

神が与えた権利を、国家が奪うことはできないから、そのことをはっきり、憲法に人権条項をつくって書き込んでおくのです。

自然法はいつ制定されたかと言えば、天地がつくられたのと同時のはず。

そこで、ネイチャー(神がつくったそのまま)の法と呼ばれる。

キリスト教徒がなぜわざわざ、自然法などというものを考えなければならないかとい言うと、宗教法を持っていないから。

世俗法にまかせておいたのでは、キリスト教徒の権利が守れないかもしれないから、です。

つまり、イスラム世界を非難するときの「人権を無視した慣習をいつまでも続けるな」という西側諸国の口ぶりは、歴史的な背景から考えると極めてキリスト教的、プロテスタント的な物言いです。

mrbachikorn.hatenablog.com

理不尽と思える慣習を解体しようとする近代化の流れは決して宗教色を脱したものではなく、キリスト教勢力の形を変えた拡大戦略とも言えるわけです。

しかし、近代化をリードするキリスト教勢力が「時代遅れの悪習」としかみなしていないイスラム世界の慣習は、イスラム教徒にとっては厳格な「神の法」に従うためのもの。

アッラーに「神の法」を直接与えられたと信じるイスラム教徒の目には、「自然法」などと言い張って西側諸国が世界中に飲み込ませようとしている人権思想こそ「格下の世俗法」だと映るでしょう。

多くの日本人はこうした一神教同士の価値観の対立を理解しないまま、理性主義や人権思想や民主主義といったキリスト教勢力の価値観を当然のものとして植え付けられているため、贔屓目なしの公平中立な視点などは最初から持てていません。

mrbachikorn.hatenablog.com

西側諸国とイスラム世界との対立を理解しようと思うのなら、知らず知らずのうちに刷り込まれてきたキリスト教的な色眼鏡を、試しに一度外してみる必要があるでしょうね。

※当ブログの主なテーマは、この世界を支配する「正しさ」という言葉のプロレスとの付き合い方。

mrbachikorn.hatenablog.com

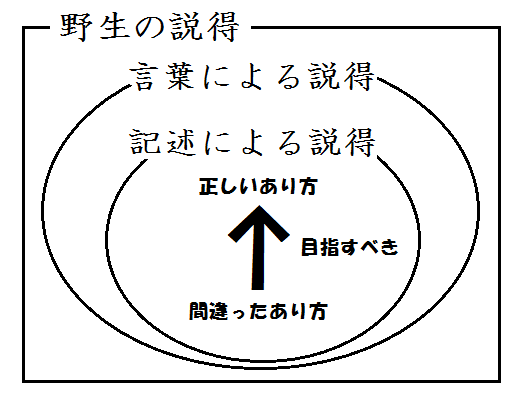

「正しさ」というゲームの最大の欠陥は、何を「正しい」とし何を「間違ってる」とするのかというルールや、その管理者たるレフェリーが、実際にはどこにも存在しないということ。

人類はこれまで数え切れないほどの論争を繰り広げてきましたが、それらのほとんどは「レフェリーの代弁者」という場を仕切る権限をめぐっての権力闘争でした。

「レフェリーの代弁者」という立場は、自分の個人的な要求でしかない主張を、まるでこの世の既成事実のように見せかけるための隠れ蓑です。

「それは正しい」とか「それは間違ってる」という言い方で裁きたがる人たちは、私はこの世のレフェリーの代弁をしているだけなんだという迫真の演技で己の発言の圧力を高めていたのです。

演技の迫力とは、演技者が役にどれだけ入り込めるかで決まるもの。

人々はいつしかレフェリーの代弁者のふりが説得のための演技であったことを忘れ、「どこかに本当の正しさがあるはず」といった物語を本気で信じこんでしまいます。

こうして人類の間には、「正しさ」という架空のレフェリーの存在をガチだと捉えてしまう、大がかりなプロレス社会が成立していきました。

そのプロレス的世界観を支えている固定観念の源を「記述信仰」と名付けました。

以下の記事では、この「記述信仰」の実態を上のような簡単な図まとめて解説していますので、ぜひご一読ください。